20年以上使った換気扇

家のお風呂場にある換気扇を20年以上一度も交換していない。特に換気扇の性能低下を感じたかけではないが、年数が経っているのと、湿気がたまるとカビ等いろんなところに悪影響が出そうなのでやる気が出たときに自分で交換をした。

写真をあまり撮らなかったので、外観等の写真が残ってないが、外からパット見た感じは特に汚れ等は見られなかった。ただ蓋を外して見ると、換気扇の内部のフィンは写真のようにホコリやらサビ?だらけで、換気扇の性能も落ちてるようす。中のモーターも20年以上ほぼ毎日使っているので力が落ちてるだろうと思う。

自分で換気扇を交換するために用意した物

環境によって必要なものは異なると思う。まず屋根裏を見れる点検窓が換気扇のすぐ近くにないと交換は難しそう、幸い点検窓のすぐ横に換気扇があったので交換前に換気扇の型番、設置状況等確認して以下の必要なものを揃えた。

- 新しい換気扇。今ついている換気扇の型番を調べるとFY-24BUだったので、取替用の機種を調べると「FY-24C8(換気扇 パナソニック FY-24C8 天井埋込形換気扇 低騒音形 ルーバーセット)」だった。

- アルミテープ。換気扇と外へつながるパイプを繋ぐため。湿気や、高温に強そうなものを選択。通販だとどういうものかわからないため、ホームセンターで実物を見比べて良さそうだったニトムズ アルミテープS 50mm×10mを選択。これは少し厚みがありしっかりしてる。

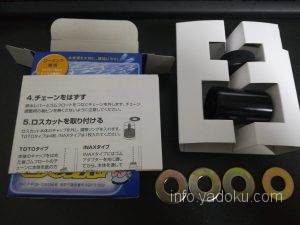

- 圧着端子。以前の換気扇への配線は撚り線(細く柔らかい線が集まったもの)だが、新しい換気扇は硬い線(VVF2芯ケーブル?)用なので、撚り線を硬い線に変換するための棒状形圧着端子を購入。これも種類が沢山あるが先端の直径が2ミリ以下、差し込む部分が1センチくらいあるものを適当に選んだ。(ELPA 棒状端子 TUB-2.0 PS-684H)

換気扇本体から外へつながるパイプまでの距離が近く直接繋げられたのでジャバラホースは必要なかった。

最初に古い換気扇を取り外す

一番大変なので古い換気扇を取り外すことだった。まず風呂場にはしごを持ってきて、点検窓から天井裏の換気扇と外へつながるパイプの接続部分を外す、テープで巻いてあるだけだったので簡単だった。電気配線は換気扇が金属ボックスの中にさらに収納されていたのでこの時点では外せず。次に室内側から蓋を外し、天井と固定してあるネジ数本を外す(換気扇が下に落ちてくるのに注意)、本当ならこれだけで下に引っ張ると動くはずだが、外のつながるパイプと換気扇の位置関係からいったん天井側に換気扇本体を押し上げてパイプと換気扇を離し、点検窓から取り出すことにした。配線も金属BOXとの触れている部分が外すのが少し面倒。この金属BOXに入っているために、交換過程で取り外し作業が一番大変だった。

新しい換気扇を取り付け

新しい換気扇は作りが工夫されていて取り付けが簡単だった。プラスチックが多用されていて重さも軽い。

新しいモデルは2つに別れていて、まずパイプとつながる部分をパイプとつなげアルミテープでしっかりと固定。次に配線をつなぎ、本体を下から押し上げ(先に取り付けた部分とも合わせながら)てネジで固定。注意点はパイプに傾斜をつけてパイプの外へつながる側を下にする必要がある、換気扇なので湯気の水滴などがたまって室内側に戻らないようにするためだと思う。最後にちゃんと作動するか確認して天井裏をきれいに元に戻し完了。